-

Les terroristes sont devenus des metteurs en scène et les caméras vidéo leurs armes les plus puissantes, alors que l’Occident est désormais une audience captive. Avec l’assassinat de Margaret Hassan comme toile de fond, l’expert en terrorisme britannique Jason Burke explore le phénomène des spectacles d’horreur réels.

Lorsqu’il ont défoncé la porte du salon dans une maison de la ville irakienne de Falloujah, les Marines américains de la compagnie Lima 3/5 ont découvert un studio de télévision improvisé, équipé de caméras vidéo, de rangées d’ordinateurs et de systèmes d’édition perfectionnés. Selon le capitaine Ed Batinga, qui commandait les soldats, un mur blanc cassé derrière une table en bois était maculé de sang et recouvert du drapeau noir et or du groupe islamique suspecté d’avoir assassiné des dizaines d’otages ces derniers mois.

Les Marines sont arrivés trop tard pour sauver Margaret Hassan, une femme mince et alerte de 59 ans, originaire d’Irlande, vivant en Irak depuis 32 ans, et qui a été abattue à bout portant par un insurgent irakien la semaine précédente. Elle était emprisonnée depuis presque un mois, et elle est morte habillée d’une combinaison orange dans le style de Guantanamo.

La première et la dernière action des ravisseurs de Mme Hassan ont consisté à distribuer une bande vidéo. La première est parvenue à la chaîne de télévision Al-Jazeera quelques heures après la prise en otage de Mme Hassan. La dernière, qui n’a pas encore diffusée, montre sa mort.

Un professionalisme croissant

Les vidéos sont l’un des éléments les plus choquants de la guerre en Irak. Un grand nombre d’entre elles ont été rendues publiques par les insurgents irakiens. Pour beaucoup, l’utilisation des médias par les terroristes semble une innovation radicale. Ce n’est pas le cas. Les vidéos irakiennes appartiennent à un genre d’outils de propagande développés depuis des décennies. Nous vivons simplement l’instant où les metteurs en scènes terroristes ont commencé à toucher une audience de masse. Les vidéos sont ancrées dans l’essence du projet des militants, qui est le projet de tous les terroristes – un spectacle dramatique. Ou, en d’autres termes, un théâtre.La vidéo est devenue l’arme la plus puissante des militants islamiques modernes. Ils ont compris depuis longtemps que Al-Qaïda et ses rejetons ne pourraient pas rivaliser avec la puissance des Etats-Unis et de leurs alliés. Mais en matière de propagande, le champ de bataille crucial de la « guerre contre le terrorisme », l’avantage se trouve clairement dans le camp des militants. Des caméras vidéo bon marché et simples d’emploi, des graveurs de CD et des systèmes de numérisation, combinés aux besoins de l’information en continu, font que n’importe qui a désormais accès aux ondes. Les vidéos d’amateur finissent par être diffusées à des centaines de millions de personnes.

La concurrence acharnée entre les groupes pour le temps d’antenne et l’attention du public explique en partie la sauvagerie des actes filmés par les insurgents en Irak. En l’espace des deux dernières semaines, et spécialement dans le secteur où Mme Hassan a été tuée, des violences d’une intensité extraordinaire ont été commises. Les insurgents savent que pour un petit groupe d’hommes isolés, faiblement armés au sens conventionnel, attirer l’attention de leur audience exige des actes complètement atroces.

Les terroristes sont devenus des producteurs de films, des metteurs en scènes miniatures. Par le passé, dans les années 90, leurs vidéos étaient très simples et ne comprenaient guère autre chose que les discours de leaders radicaux, entrecoupés de séquences d’actualités tirées de la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan. Elles n’en étaient pas moins efficaces. Nombreux sont les militants qui m’ont expliqué comment ils ont tiré leur inspiration initiale des vidéos de recrutement grossières qui circulaient à l’époque.

Au terme de la guerre afghane, lorsque les cadres se sont dispersés dans le monde islamique et en Occident, les vidéos ont commencé à devenir plus violentes. La première que j’ai découverte, en effectuant une enquête en Grande-Bretagne sur les collectes pour des militants islamiques algériens en 1993, avait une bonne dose d’amateurisme. Elle montrait les séquences d’un raid nocturne sur un poste de l’armée, sans que l’obscurité ne permette de voir quoi que ce soit, puis une série de citations coraniques sur la bande sonore d’une attaque menée contre le convoi d’un ministre. Les mots remplissaient l’écran au fur et à mesure que les armes crépitaient.

Les années suivantes, les cassettes ont proliféré, souvent consacrées aux combats en Bosnie et en Tchétchénie. Elles obéissaient à une formule standard, en montrant des clips d’entraînements ou de combats, avec des « moudjahiddins » à la prière et des prédicateurs tenant des discours. Les moins violentes d’entre elles étaient ouvertement vendues dans les mosquées ou sur Internet. Au milieu des années 90, les militants – influencés par Oussama ben Laden – ont amélioré leurs mises en scène. Ben Laden, qui a un talent naturel pour les médias et le marketing, savait instinctivement comment construire des produits efficaces et professionnels, pleins de références puissantes et mythiques ainsi que d’un langage qui feraient immédiatement appel à des sentiments largement répandus, quoique souvent tus, dans le monde islamique. Ses conférences de presse étaient soigneusement gérées, avec des figurants venus grossir les rangs des acolytes, et des bandes projetées avant la distribution.

Ben Laden connaissait également la valeur de la couverture télévisuelle des événements, et faisait en sorte que des attaques réelles, comme celle du destroyer américain USS Cole en octobre 2000, soit si possible filmée. Les frappes du 11 septembre, qui garantissaient une couverture massive, formaient le point culminant de ce processus. Le mot arabe pour martyr – et accessoirement celui en grec – signifie aussi témoin, comme une personne qui par ses actes ou ses propos révèle une vérité cachée à son public. Et il n’y avait aucun doute que les attaques 11 septembre auraient un public.

Vers des productions dramatiques

Depuis le milieu des années 90, la mort a pris une place plus importante dans les vidéos. Quelques années avant 2001, ben Laden a copié les groupes libanais et fait enregistrer les dernières volontés et le testament de ses militants avant une mission suicide. La forme d’un jeune homme s’adressant directement à la caméra était extrêmement intime – l’équivalent d’un monologue. Ses mots, presque toujours stéréotypés et banals, n’avaient aucune importance. La puissance des vidéos résidait dans le fait que le public était excité et fasciné, parce que l’homme qu’il regardait savait qu’il allait mourir et était probablement mort lors de la diffusion. La mort n’était pas montrée, mais était constamment présente. De telles vidéos continuent à être produites, et sont fréquemment mises en ligne sur Internet. Une partie des volontés exprimées par les pirates de l’air du 11 septembre sont disponibles. Tout comme celles des hommes ayant attaqué les installations utilisées par des Occidentaux, en Arabie Saoudite l’an passé.Les vidéos des exécutions en Irak combinent tous les éléments éprouvés du genre. Ce sont des productions dramatiques. Elles donnent la place centrale à l’acteur principal, intègrent un décor et une toile de fond soigneusement conçus, et comprennent des détails minutieusement choisis, comme la cage dans laquelle Kenneth Bigley est apparu, qui envoient des messages précis à des auditoires précis. Les vidéos récentes ont même un script, des déclarations qui doivent être lues par les victimes, souvent en un duo hideux avec leur assassin.

La plupart des dernières vidéos ont été produites à la hâte – sans doute parce que les preneurs d’otages subissent une pression militaire intense – et n’ont pas le style habile des autres films de propagande. Mais elles ont toujours une grande puissance émotionnelle.

Le but du militantisme islamique moderne n’est pas d’atteindre des buts spécifiques, comme la libération d’un prisonnier ou l’abrogation d’une loi, mais de radicaliser et de mobiliser ceux qui ont jusqu’ici évité le message extrémiste des militants. Ben Laden et compagnie ne sont pas concentrés sur un gain politique tangible, mais sur une lutte cosmique et millénaire entre le bien et le mal. C’est ce qui fondait les attaques du 11 septembre. Leur objectif principal n’était pas de tuer des infidèles ou d’endommager l’économie, bien que tous deux furent des effets attendus de cette stratégie, mais de mobiliser les masses. Jean Baudrillard a ainsi commenté le 11 septembre : « nous sommes désormais bien au-delà de la politique et de l’idéologie… le but est de radicaliser le monde par le sacrifice. » Ayman al-Zawahiri, le partenaire de ben Laden dans le crime, a mis en garde contre « les volontaires qui meurent en silence. » Le théâtre n’a aucun sens si personne ne le regarde.

Ceci n’est pas nouveau. En 1880, un anarchiste allemand nommé Johannes Most a écrit un pamphlet sous le nom de Philosophie de la Bombe. « La violence outrageuse », disait-il, « va frapper l’imagination du public et sensibiliser l’auditoire aux questions politiques. » A la même période, des socialistes polonais ont forgé l’expression « propagande par le fait. » Les terroristes allemands des années 70 parlaient d’extraire les masses de leur apathie consumériste – en faisant exploser des supermarchés.

Le terrorisme, qui inclut des événements extraordinairement médiatisés comme le 11 septembre et les exécutions sur vidéo, a toujours eu besoin d’un auditoire. Les bombes qui frappent des cibles symboliques et les assassinats sous les caméras sont des productions dramatiques destinées à provoquer une réponse émotionnelle – tout comme le théâtre.

Le compositeur Karl Heinz Stockhausen et l’artiste Damien Hirst l’ont tous deux reconnu lorsqu’ils ont décrit de manière controversée la démolition des tours jumelles comme « une œuvre d’art. » Le fait a même été reconnu dans le monde froid et pragmatique du contre-terrorisme, où les agents évoquent continuellement leur crainte d’un acte « spectaculaire », c’est-à-dire d’une chose si vaste qu’elle devient un spectacle de masse.

Et l’analogie théâtrale va plus loin. Un kidnapping obéit à la structure classique de la dramaturgie, avec une première scène saisissante, une série d’étapes bien définies, presque rituelles, puis une conclusion en forme de drame cathartique. Voici 2 ans, des terroristes tchétchènes se sont en fait emparés d’un théâtre, extériorisant leur propre drame sur une vraie scène. Dans le cas de Mme Hassan, la scène est une maison de Falloujah et l’avant-scène est notre écran de télévision.

Un auditoire double, oriental et occidental

Les assassins de Mme Hassan imaginent l’auditoire de leur drame patiemment construit en deux parties : le monde musulman aux premiers rangs, et l’Occident dans les gradins. Le but est de toucher les deux parties, en provoquant chaque fois une réponse différente.A ceux qui siègent aux meilleures places, les vidéos sont conçues pour les inciter à agir. Ce sont des vidéos de recrutement. « Regardez les mesures que nous sommes contraints de prendre en votre nom », disent les militants. « Réfléchissez aux raisons qui nous poussent à agir ainsi, appréciez la gravité de la situation – levez-vous, mes frères, levez-vous. »

Les assassins sont naturellement conscients que leurs actes sont profondément controversés, comme l’ont montré les réactions avant tout négatives de la plupart des musulmans, et ils intègrent ainsi plusieurs signes visuels, comme les combinaisons orange et les références à l’histoire ou à la tradition islamique. Le simple fait de trancher la gorge, espèrent-ils, va légitimer leurs actions.

Les messages sont également adressés à d’autres groupes militants et à des donateurs potentiels. Le chef militant le plus en vue gagne des recrues, plus d’argent et donc des capacités accrues pour l’avenir. Abou Moussab Al-Zarqaoui, qui est censé avoir assassiné Kenneth Bigley, souligne également sa propension à tuer avec ses propres mains – au contraire de ben Laden qui est réfugié dans une cave, sur une montagne, et qui envoie d’autres mourir pour lui. Il existe une concurrence entre terroristes. Quiconque a tué Mme Hassan – et son identité n’est pas encore connue – disait qu’il était prêt à tuer n’importe qui. Même une travailleuse sociale qui était citoyenne irakienne, parlait couramment l’arabe et était aimée pour avoir voué plusieurs décennies de sa vie à aider le peuple irakien.

Le message à l’Occident est différent. Les vidéos d’exécution envahissent notre conscience. Elles sont choquantes et affligeantes. Même si nous ne les regardons pas, leur seule existence nous contrarie. Leur importance est cruciale. Nous voyons des êtres humains implorer pour leur vie et nous nous sentons complices.

Les militants pensent qu’ils sont engagés dans une ultime défense contre un Occident agressif et belliqueux qui n’a jamais abandonné le projet des Croisades et qui est déterminé à envahir les terres islamiques. Une invasion à la fois physique – comme en Irak – et culturelle.

Le fer de lance de cette invasion, pendant la dernière décennie, a été l’image. Peu de foyers au Moyen-Orient ne possèdent pas de télévision ou n’y ont pas accès. Avec la technologie moderne des satellites, cela signifie que la télévision occidentale – MTV, le porno, les talk shows italiens, la BBC, le football – est entrée dans l’espace domestique le plus intime des familles traditionnelles du Moyen-Orient. Durant les décennies précédentes, et même des siècles, l’interaction entre l’Occident et l’Orient était moins âpre. Des marchands allaient et venaient, des livres étaient traduits, des technologies et des valeurs étaient adoptées lorsqu’elles étaient utiles et modifiées pour s’accorder aux coutumes locales. Même les administrations coloniales veillaient à ne pas pénétrer la sphère privée. Dès lors, la télévision moderne est une invasion sans précédent de l’espace privé local et islamique.

Ce que les vidéos d’exécution ont fait, c’est de prendre notre technologie, le fer de lance de notre invasion, et de la retourner contre nous – exactement comme les avions de ligne high tech qui incarnent le monde moderne ont été retournés contre New York. Et nous n’aimons pas cela. Nous avons l’habitude de contrôler le contenu de nos écrans. En effet, chaque développement récent au niveau des médias visait à accroître le contrôle des émissions que nous regardons. Et maintenant, quelqu’un d’autre soudain nous manipule, diffusant des contenus profondément perturbants que l’on ne peut écarter.

Les exécutions rejaillissent à présent sur l’Internet. Elles sont à moitié montrées par nos propres organisations de presse sur les écrans de nos pubs, de nos espaces publics, de nos cuisines et de nos chambres, ou même sur nos téléphones portables. Notre média favori, amical et bienveillant, a soudain été corrompu sans que nous parvenions à en reprendre le contrôle. Eteindre la télévision n’est pas une réponse. Refuser de diffuser la vidéo reste sans effet. Les vidéos existent. Nous nous sentons obligés de les regarder, même si nous aimerions mieux pas. Nous sommes une audience captive.

Le risque est que nous devenions insensibles. Pendant que les vidéos jihadistes ont été développées en un genre à part entière par les terroristes, les sites de pornographie dure, les films pour grand public et les jeux vidéo comprenant des scènes de mutilation – même fictives – sont également devenus bien plus fréquents. Il existe un parallèle dans la prolifération de la pornographie violente et sexuelle. Regardez le nombre de site web américains où les « vidéos de viol » et les clips d’accidents routiers ou ferroviaires sont disponibles aux côtés des dizaines de vidéos d’otages et d’exécution diffusées par les insurgents cette année. En s’inscrivant, on peut avoir accès aux deux. Jadis, les images de meurtre étaient très rares.

La propagande, comme chaque œuvre d’art et chaque communication, ne fonctionne que si son langage est compréhensible pour ses audiences-cibles. La vérité crue, c’est que le style des attaques d’Al-Qaïda et des exécutions en Irak – comme tout le théâtre du terrorisme moderne – nous est familier. La question est de savoir si bientôt leur contenu le sera aussi.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le projet Manhattan

Les Etats-Unis commencèrent par fixer un programme nucléaire visant à coordonner les recherches jusqu’alors situées dans quatre centres principaux : les universités de Columbia, de Princeton, de Chicago et de Berkeley. Les étapes de ce programme étaient très claires : juillet 1942, assurance d’une possibilité de réaction en chaîne ; janvier 1943, première réaction en chaîne ; janvier 1945, bombe atomique. A six mois près pour la dernière étape, ce programme fut respecté.

A la mi-septembre 1942, le général Leslie Groves est contacté par le secrétaire à la Guerre : "Les recherches de base et leur développement sont chose faite ; vous n’avez plus qu’à prendre les projets encore à l’état d’ébauches et les mener à bonne fin, puis établir un plan pour créer une force opérationnelle. A ce moment, votre travail sera terminé et la guerre de même." Le général Groves va ainsi se trouver placé à la tête d’un groupe de techniciens et de savants qui comptait plusieurs prix Nobel. Tous les participants à ce qui porte à présent le nom de code "Projet Manhattan" sont réunis.

D’énormes crédits sont engagés, on recrute des milliers d’ingénieurs et de techniciens, parmi lesquels de nombreux émigrés d’Europe (sans doute encore plus sensibles à la menace d’une bombe allemande).

Les étapes du calendrier du projet Manhattan.

Phase n°1 : Assurance théorique d’une réaction en chaîne

Il s’agissait alors de trouver un élément qui serait capable de servir à la création d’une arme qui utiliserait l’énergie gigantesque (selon la Relativité) libérée par la fission nucléaire. Celui-ci devait répondre à deux critères : la facilité de production et la quantité de production. Deux voies se dessinèrent pour l’obtention d’un tel élément :

Celle de l’uranium : Niels Bohr a calculé qu’une seule variété (isotope) de l’uranium peut "fissionner", l’uranium 235. Mais celui-ci est rare : il faut le séparer du reste de l’uranium. L’obstacle paraît alors infranchissable.

Celle du plutonium : élément récemment découvert (car inexistant dans la nature), il vient d’être obtenu en bombardant de l’uranium. Mais le problème à celui-ci est aussi sa rareté : il faudrait le produire en quantité suffisante.

Toutefois, tous les éléments théoriques pour l’affirmation d’une réaction en chaîne avaient été observés. En fait, dès mars 1941, on avait écrit : "La première vérification de la théorie nous a donné une réponse totalement positive ; de ce fait, l’ensemble du projet paraît réalisable, à la condition que les problèmes techniques de séparation isotopique soient résolus d’une façon satisfaisante […]." Le dernier obstacle était la production en suffisance d’un matériau fissile.Phase n°2 : La première réaction en chaîne

Après avoir observé les preuves d’une telle réaction, il fallait la produire. L’expérience décisive intervient le 2 décembre 1942. A Chicago, Fermi construit la première pile atomique du monde qui produit de l’énergie grâce à la réaction en chaîne : il s’agit de la première réaction en chaîne. Celle-ci a permis la production d’un demi-watt d’énergie, ce qui très peu ! Mais la possibilité est démontrée expérimentalement : la Bombe n’est plus un rêve.

Bien évidemment, la réussite capitale donna une impulsion décisive à la réalisation du Projet Manhattan.

Néanmoins, subsistait toujours le problème de la production de matériau fissile. A cet effet, il fallait construire des usines permettant, d’une part, la séparation de l’uranium 235 hors de l’uranium ; et, d’autre part, la " création " de plutonium à partir de ce même uranium. Il fallait réussir à produire une quantité suffisante d’uranium et de plutonium. On construisit donc deux énormes complexes industriels :L’un à Oak Ridge, dans le Tennessee, pour la production d’uranium 235. On y construisit des énormes filtres dans lesquels seul le petit uranium 235 pouvait passer (diffusion gazeuse).

L’autre à Hanford, près d’un petit village sur les bords de Columbia, dans l’Etat de Washington. Complètement fermé sur l’extérieur, l’ensemble se présentait comme un bloc de béton de 250 m de long et 30 m de haut. On y séparait le plutonium de l’uranium.

Les deux ensembles d’extraction fonctionnèrent durant toute la durée du projet Manhattan afin de récolter des quantités suffisantes de matière.

Plusieurs hectares de "filtres", à Oak Ridge, pour isoler l'uranium 235.

Parallèlement, depuis mars 1943, une équipe de savants sous la direction de Robert Oppenheimer se livre, à Los Alamos (dans le désert du Nouveau-Mexique, près de Santa Fé), à l’étude de l’architecture de la bombe elle-même. Il s’agissait en fait d’un immense village construit de toutes pièces par l’armée américaine au milieu du désert. Là travaillèrent des centaines de physiciens dont plus de 20 prix Nobel ou futurs prix Nobel, ainsi que quelque 2000 techniciens et chercheurs (dont 600 militaires). Ils œuvrèrent dans le plus grand secret (les enfants nés sur place n’ont d’ailleurs pas de lieu de naissance sur leur carte d’identité !), toujours dans l’urgence et le stress (ce qui devait, aux yeux de l’armée, les inciter à la production). Les relations ne furent pas toujours roses entre officiers et savants.

A noter que le général Groves pilotait le Projet depuis ses bureaux de New-York ; et que les pilotes chargés de lancer les bombes atomiques étaient entraînés à la base d’entraînement de Wendover, Utah.

Phase n°3 : La bombe atomique

La capitulation allemande fut signée le 8 mai 1945. Mais celle-ci ne fit que ralentir l’espace d’une fête le Projet. Les scientifiques, encouragés par l’armée, continuèrent leurs recherches terminales : le projet Manhattan arriva à son terme en juillet 1945.

Son succès confirma les deux filières (uranium 235 et plutonium), comme dit plus haut. Les savants se trouvaient donc en possession de deux types de bombe. Effectivement, contrairement à l’idée reçue, il n’y eut pas une seule bombe atomique (aussi appelée "Bombe A"). Il y eut deux bombes atomiques : l’une fonctionnait grâce à l’uranium (celle qui sera larguée sur Hiroshima), l’autre grâce au plutonium (celle de Nagasaki, ainsi que Trinity — voir plus loin).

Les quantités de plutonium étaient supérieures à celles d’uranium. Il fut donc possible de construire deux engins au plutonium, et par conséquent de procéder à un essai : il s’agit de l’essai Trinity.

Grâce à ce cyclotron, les chercheurs de Berkeley, conduits par E. Lawrence (3° à g.),produiront de l'uranium 235.

Little Boy, qui pesait… 5 t,a explosé par collision entre les deuxcharges d'uranium (en rouge) ;Fat Man (à gauche), par compression du plutonium placé au centre.

Le premier essai atomique : Trinity

L’idée d’une explosion expérimentale n’était pas nouvelle. En 1940, les savants français avaient envisagé un essai au Sahara, et les Anglais avaient choisi une zone désertique de l’Australie. En 1944, le général Groves avait porté son choix sur Alamogordo (voir introduction), dans le désert du Nouveau-Mexique, à 350 km de Los Alamos, et à 35 km de l’agglomération la plus proche.

En un an, ce site était devenu un complexe de routes reliant des centres d’observation sous abris bétonnés, placés en auréole autour du "point zéro" ("ground zero" en anglais) où avait été édifiée une tour d’acier. Au sommet de celle-ci devait être placée la bombe en vue de l’opération Trinity (nom de code donné par Oppenheimer à l’expérimentation de la première bombe atomique).

Le 15 juillet 1945, alors que Little Boy (la bombe lancée sur Hiroshima) était embarquée à bord du croiseur Indianapolis à destination de Tinian (île où Little Boy et Fat Man furent entreposés), cent cinquante savants réunis à Alamogordo s’apprêtaient à assister à l’essai d’un des deux engins au plutonium, baptisé Trinity (l’autre étant Fat Man). Le montage des éléments de plutonium eut lieu sur place, et la bombe fut hissée au sommet de la tour.

A la nuit, les plus grands savants atomistes se rassemblèrent dans un abri bétonné, à 8 km du point zéro : Oppenheimer, Chadwick, Frisch, Lawrence,… Le 16 juillet, en fin de nuit, les conditions météorologiques furent considérées comme satisfaisantes : peu après 5 heures du matin intervint la première explosion nucléaire de l’histoire.

Un éclair aveuglant, encore insoutenable à 35 km, suivi d’une énorme détonation… "La région entière s’illumina sous une lumière éblouissante bien des fois supérieures en intensité à celle du soleil en plein midi. C’était une lumière dorée, pourpre, violette, grise, bleue. Elle éclairait chacune des crevasses, chacune des crêtes des montagnes voisines… Trente secondes plus tard, on entendit l’explosion. Le déplacement d’air frappa violemment les gens et puis, presque immédiatement, un coup de tonnerre assourdissant, terrifiant, interminable suivit, qui nous révéla que nous étions de petits êtres blasphémateurs qui avaient osé toucher aux forces jusqu’alors réservées au Tout-Puissant" (Général Farrel).Oppenheimer partageait ce pieux sentiment, et se souvint alors d’une parole d’un texte sanscrit : " […] ‘Maintenant, je suis devenu un compagnon de la mort, un destructeur de mondes.’ Oui, ces mots me remontèrent à la mémoire instinctivement, et je me rappelle aussi le sentiment de piété profonde que j’éprouvai." Le général Groves poursuit le récit : " […] Un nuage compact, massif se forma puis monta en fluctuations vers la hauteur avec une puissance effrayante. A la première explosion se succédèrent deux autres de moindre luminosité. Le nuage monta à une grande hauteur ; il prit une forme de globe, puis celle d’un champignon, puis s’allongea en forme de cheminée et finalement s’éparpilla en plusieurs directions sous les vents qui soufflaient aux diverses altitudes." Et le chef des essais, Kenneth Bainbridge, de murmurer très spirituellement à l’oreille d’Oppenheimer : " A partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute… "

La puissance de l’explosion fut évaluée à 20.000 tonnes de TNT. Cette opération Trinity couronnait un effort scientifique et industriel qui avait englouti 2 milliards de dollars. La Bombe devint immédiatement une arme diplomatique puisque le président Truman (qui venait de remplacer Roosevelt), qui se trouvait à la conférence de Potsdam, fut directement averti du succès de l’explosion expérimentale.

C’est ainsi que ce 16 juillet 1945 s’ouvrit l’âge nucléaire, et s’acheva la plus grande " course " à l’armement de tous les temps, le projet Manhattan. Les savants américains avaient devancé leurs homologues allemands.

votre commentaire

votre commentaire

-

Depuis la nouvelle phase du conflit israélo-palestinien, entamée voici 2 ans, l'attentat-suicide s'est révélé une arme meurtrière et peu coûteuse. Toutefois, son efficacité destructrice n'implique pas un succès stratégique. Analyse.

Surnommée "Intifada d'Al-Aqsa", cette phase a commencé à la fin de septembre 2000: le 27, deux bombes explosent sur le passage d'un convoi militaire israélien, tuant un soldat par une attaque d'une violence sans précédent depuis deux ans; le 28, Ariel Sharon visite l'Esplanade des mosquées et suscite l'ire des Palestiniens, qui le lendemain affrontent au même endroit la police israélienne, dont les tirs à balles réelles font 7 victimes. Lorsque l'Autorité palestinienne déclenche une grève générale, le 30, c'est bien une stratégie basée sur la confrontation et l'usure qui est lancée de part et d'autre. Avec pour différence principale que les armes favorites des Palestiniens ne sont plus les frondes et les cailloux, mais les fusils d'assaut, les mortiers et surtout les ceintures d'explosifs.

«... Avec 257 morts dont 233 civils, la bombe humaine est l'arme palestinienne à la fois la plus meurtrière et la plus aveugle de cette sixième guerre israélo-arabe. »

«... Avec 257 morts dont 233 civils, la bombe humaine est l'arme palestinienne à la fois la plus meurtrière et la plus aveugle de cette sixième guerre israélo-arabe. »

Le visage du conflit a ainsi irrémédiablement changé. Entre le 9 décembre 1987 et le 13 septembre 1993, soit entre le déclenchement de la première intifada et la signature des accords d'Oslo, 142 Israéliens ont été tués et 6899 blessés par les activistes palestiniens, principalement au cours d'actes terroristes, et environ 73% des pertes avaient été subies par les Forces de sécurité israéliennes. En revanche, depuis 2 ans, les Israéliens dénombrent 622 tués et 4584 blessés suite aux activités palestiniennes, et 70% d'entre eux étaient des non-combattants civils, alors même que l'organisation pro-palestinienne Miftah accuse Israël d'avoir tué 65% de civils parmi les 1741 victimes palestiniennes qu'elle a recensées début septembre. Cette spectaculaire inversion de tendance s'explique principalement par la généralisation d'une arme alors peu courante dans la région: l'attentat-suicide.

Une arme en développement

Avec 257 morts dont 233 civils, la bombe humaine est l'arme palestinienne à la fois la plus meurtrière et la plus aveugle de cette sixième guerre israélo-arabe. Elle a certes été utilisée à 61 reprises durant le "processus de paix" avec des effets terribles; le 25 février 1996, un membre du mouvement Hamas s'est par exemple fait exploser à bord d'un bus à Jérusalem, tuant 26 personnes et en blessant 80. Mais depuis deux ans, ce sont 90 terroristes suicidaires qui ont mis feu à leur charge à proximité de cibles israéliennes, avec 55 tentatives ratées ou contrecarrées par les forces de sécurité. Le premier "islamikaze" a ainsi tenté sans succès de tuer des soldats de Tsahal près de la colonie de Kissufim, le 26 octobre 2000, et il faudra attendre le 3 mars 2001 pour qu'un premier attentat suicidaire fasse 3 morts et 50 blessés.Durant les premiers mois de la guerre, les explosifs confectionnés par les artificiers palestiniens restaient assez rudimentaires. Ils étaient initialement composés de péroxyde d'acétone, une substance possédant 80% de la puissance destructrice du TNT et pouvant être facilement préparée avec des produits disponibles dans le commerce, à savoir l'acétone, le péroxyde d'hydrogène et l'acide chlorhydrique; en outre, ils ne pesaient en moyenne que 2 kg, possédaient parfois un allumage à mèche et ne devaient leur létalité qu'aux nombreux clous et boulons fixés sur l'explosif. Les manipulations nécessaires et l'instabilité du péroxyde d'acétone ont néanmoins entraîné plusieurs détonations prématurées, par le fait de la chaleur ou des balles israéliennes.

Tout au long de l'année 2001, les organisations terroristes ont cependant reçu des quantités croissantes d'explosifs militaires comme l'hexogène ou le plastic, qui ont l'avantage d'être à la fois plus puissants – 118% par rapport au TNT – et bien plus stables. Les artificiers ont pu dès lors préparer des charges d'une efficacité nettement supérieure, et dont le poids atteint désormais 10, 15 et même 30 kg pour une utilisation individuelle ou en binôme. A la fin de mars 2002, des soldats israéliens ont ainsi intercepté une ambulance palestinienne contenant 16 charges de 10 kg dissimulées dans un brancard. Par ailleurs, les explosifs ont reçu des détonateurs électriques, et il suffit de joindre deux fils ou d'enclencher un levier pour les mettre à feu.

Même si ce progrès matériel n'est pas une garantie absolue de succès, l'impact des attentats-suicides n'en a pas moins pris des proportions gigantesques: du 20 au 31 mars 2002, une série de 8 attaques a fait par exemple 79 morts et 358 blessés dans la population israélienne, et amené le gouvernement d'Ariel Sharon à déclencher une opération militaire d'une envergure jusqu'alors sans précédent ("Bouclier Défensif"). A elle seule, la puissance des charges a permis de surmonter les mesures de surveillance et de contrôle sans cesse accrues et de faire des ravages. Toutefois, l'inflation constante des explosifs a diminué la discrétion des opérations palestiniennes, comme l'a montré l'interception par la police, le 5 septembre dernier, d'un camion transportant une charge de 600 kg – de quoi dévaster un quartier entier.Après deux ans d'améliorations constantes, la combinaison formée par le martyr fanatique et la ceinture d'explosifs reste ainsi la meilleure formule de l'attentat-suicide. Son principal avantage n'est autre que sa modicité: dans la mesure où les explosifs sont fournis gratuitement aux organisations palestiniennes par des pays voisins, de nombreux jeunes gens élevés dans l'idéologie du jihad et/ou dans la haine anti-israélienne n'ont besoin que d'un investissement oscillant entre 150 et 300 francs pour payer leur passage à travers les mailles de la sécurité israélienne. La nature même des explosifs facilite leur dissimulation dans maints objets domestiques, et toutes les mesures de filtrage, de contrôle et de profilage mises en place par Tel Aviv ne peuvent empêcher à coup sûr un terroriste astucieux ou chanceux de parvenir à ses fins.

Mais l'efficacité même de l'attentat-suicide constitue sa principale faiblesse stratégique. A peu près impuissants face à des objectifs militaires aux aguets – et les éléments de Tsahal le sont –, les terroristes suicidaires palestiniens ne parviennent qu'à additionner les tueries indiscriminées de non-combattants et à ruiner l'image ou le sens de leur combat. Malgré les souffrances sans équivalent de la population palestinienne, la communauté internationale a fini par banaliser les opérations des forces armées israéliennes à un point tel que leur présence permanente en "zone A" et leurs couvre-feux interminables ne suscitent plus guère de réprobation. De plus, la société israélienne a été soudée par ces attaques directes, alors même que la société palestinienne est de plus en plus fragilisée par la dissension.

Au niveau opératif, l'attentat-suicide n'est pas non plus infaillible. La fanatisation des candidats au martyre entraîne en effet une démoralisation si profonde, en cas d'échec et de capture, que le Shin Bet en tire une mine de renseignements permettant de connaître avec précision les filières de passage et les commanditaires des attaques. De plus, la décision controversée du gouvernement Sharon de détruire les maisons des auteurs d'attentats-suicides a eu pour conséquence non seulement de contrebalancer les primes reçues par leurs familles – jusqu'à 30'000 dollars – mais également d'inciter celles-ci à décourager leur progéniture. Dans certains cas, des parents impuissants ont même dénoncé leur enfant aux services israéliens pour que ces derniers l'interpellent avant son suicide.

Il n'en demeure pas moins que le terrorisme suicidaire continuera de frapper au Proche-Orient pour les années à venir, aussi longtemps qu'une organisation terroriste aura les moyens d'y recourir. Pour l'heure, une faible majorité de Palestiniens continuent de soutenir ces attaques que l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a qualifiées de crimes contre l'humanité. Les ceintures d'explosifs auront une place de choix dans l'arsenal asymétrique du siècle en cours.

votre commentaire

votre commentaire

-

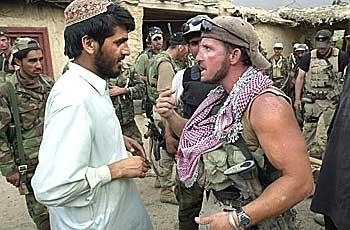

Ils ne jouent pas selon les règles normales, car ils n'en ont pas besoin. Si les Etats-Unis préfèrent de plus en plus engager des paramilitaires de la CIA pour se préparer à entrer dans des points chauds globaux comme l'Afghanistan ou l'Irak, c'est parce que l'agence a une longue expérience dans l'envoi de commandos hautement entraînés dans les plus dangereux endroits du monde – parfois longtemps avant des forces combattantes conventionnelles, mais souvent en même temps qu'elles.

La mission des commandos consiste à récolter des renseignements, agir comme observateurs avancés ou effectuer des opérations clandestines que la majorité des formations armées ne sont pas autorisées ou pas capables de mener en raison de leur statut public et de leur profil haut.

"La CIA a une mauvaise réputation. Les gens tendent à penser que si la CIA est impliquée, il doit y avoir une sorte d'intention abominable", relève le lieutenant-colonel Kevin M. McDonnell, commandant du 1er bataillon, 3e groupe de forces spéciales dans l'US Army. Ses soldats ont passé l'essentiel des 6 derniers mois à travailler aux côtés d'agents et d'unités paramilitaires de la CIA dans des opérations contre les guérilleros taliban ou d'Al-Qaïda dans des régions isolées de l'Afghanistan. "Ils sont complémentaires à notre mission. Mais les compétences dans nos rangs sont également complémentaires à leur mission. Ils ne pourraient pas agir ainsi sans nous, et inversement."

Allende et le Shah

La réputation de la CIA en matière de comportement maléfique a prospéré dans les années 70 et 80, lorsque l'agence a été impliquée dans des coups d'Etats, comme celui qui a renversé le leader socialiste chilien Salvador Allende en 1973, des assassinats politiques et le soutien de dictateurs comme le Shah d'Iran Muhammad Reza Pahlavi. L'agence a maintenu un silence tellement prudent sur ses activités qu'il faudra attendre 1997 pour qu'elle reconnaisse officiellement son rôle militaire dans l'attaque de la Baie des Cochons à Cuba en 1961.Sur l'insistance du Congrès, la CIA a entrepris de multiples réformes qui ont fait que ses activités paraissent plus acceptables au public. Des analystes affirment que l'agence essaie aujourd'hui de polir son image en reconnaissant son rôle au début de la campagne militaire en Afghanistan – un aveu rare qui tente en partie de compenser la mauvaise publicité entourant les échecs en matière de renseignement qui ont mené aux attaques du 11 septembre 2001.

Lorsque les bombes américains ont commencé à tomber sur l'Afghanistan voici plus d'une année, les unités paramilitaires de la CIA au sol étaient déjà en train de déterminer les efforts principaux des attaques, la vulnérabilité des défenses ennemies et la meilleure manière de déployer des forces terrestres conventionnelles. Ils interrogeaient des prisonniers à l'emplacement de leur capture pour glaner des renseignements cruciaux du champ de bataille.

Alors que les Etats-Unis s'approchent aujourd'hui d'une confrontation militaire avec l'Irak, la force paramilitaire de la CIA – connue sous le nom de Special Activities Division – se prépare, affirme Charles Heyman, éditeur de Jane's World Armies basé à Londres. "Ces unités sont en Irak depuis un certain temps. Ils serait inconcevable pour elles de ne pas y être", étant donné l'ampleur des préparatifs lancés par l'administration Bush pour une possible attaque.La CIA a décliné tout commentaire. Un porte-parole a précisé que l'agence de renseignement ne discute pas de telles opérations. Sur la base aérienne de Bagram non loin de Kaboul, là où est basé le gros des forces militaires en Afghanistan, aucun effort n'a été fait pour dissimuler la présence d'unités paramilitaires de la CIA en leur sein – ou le fait qu'elles se déploient régulièrement avec les forces conventionnelles dans des missions de combat.

Le colonel Roger King, porte-parole en chef des forces coalisées sous commandement américain en Afghanistan, répond typiquement aux questions sur le rôle militaire de la CIA en confirmant la présence lors des missions de "membres d'autres entités du gouvernement américain." Il semble prendre grand soin à ne pas utiliser le mot "agence".

Il est conseillé aux journalistes de ne pas photographier les agents de la CIA ou de ne pas essayer de les interroger. A plusieurs reprises, des hommes américains en uniformes militaires – mais sans insigne – ont menacé d'abattre les reporters ou les photographes qui les ont rencontrés durant des opérations. Une confrontation de ce type est survenue en novembre dans le nord de l'Afghanistan, peu avant que l'agent paramilitaire de la CIA Johnny "Mike" Spann soit tué dans une bataille avec des prisonniers d'Al-Qaïda et des Taliban. Le colonel King a déclaré que le Pentagone voulait envoyer des reporters avec des unités des forces spéciales durant tout le déploiement en Afghanistan. Mais la présence de "membres d'autres entités" dans ces missions l'a fréquemment rendu impossible.

Ami ou ennemi ?

"Somme toute, l'aspect le plus important de ces opérations est que nul ne sait quelque chose à leur sujet", explique M. Heyman, ajoutant que la CIA ira jusqu'à d'extraordinaires extrémités pour protéger les identités et les activités de ses agents paramilitaires. "L'une de leurs grandes inquiétudes est que l'un de ces types soit tué. Aucun homme n'est irremplaçable, mais ceux-là le sont presque. Ils sont presque les joyaux de la couronne. Ils sont tellement hors de l'ordinaire, tellement importants, que perdre un ou deux d'entre eux peut être un désastre absolu."Le lieutenant-colonel McDonnell a relevé que, dans de nombreux cas, la CIA sélectionne ses agents de la Special Activities Division dans les rangs du personnel affecté aux opérations spéciales – les membres expérimentés des forces spéciales et du détachement Delta de l'US Army, ou des Navy Seals. "Ce ne sont pas des Supermen. Vous seriez probablement surpris de leur normalité", explique-t-il. "Leur point commun est de former un groupe d'un patriotisme inhabituel. Ils ne font pas leur travail pour défiler dans une parade ou pour avoir des histoires à raconter à leurs familles. Ils le font de manière à servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes."

D'après le colonel King, il n'y a aucune redondance dans le fait d'avoir des forces d'opérations spéciales de la CIA à disposition pour remplir des fonctions qui pourraient être celles d'unités militaires non clandestines. Mais il reconnaît qu'au début de la campagne d'Afghanistan, l'année dernière, il y avait un manque de coordination entre les deux groupes."Il y a un processus de maturation dans n'importe quel théâtre d'opérations. Au début, aucun commandement centralisé n'existait", explique-t-il. Aujourd'hui, "nous avons une bonne coopération" entre la CIA et les militaires US en Afghanistan. "Nous avons une structure spécifique qui ne fait rien d'autre que coordonner" les deux.

D'autres analystes pensent que la compétition est féroce entre la CIA et certaines unités militaires. "Les guerres de clocher entre ces organisations sont horribles. Ils se détestent les uns les autres", affirme un analyste souhaitant conserver l'anonymat. "Mais ils doivent coordonner leurs actions. Autrement, ils pourrait bien finir par mener la même opération ou, pire, se tirer dessus."

La compétition entre le Pentagone et la CIA est devenue si violente, dans les années 90, que le gouvernement américain a sérieusement considéré l'absorption de l'aile paramilitaire de l'agence dans la branche des opérations spéciales au Pentagone, en expliquant que la CIA n'avait aucun besoin de posséder sa propre armée.

L'ancien analyste de la CIA John A. Gentry manifesta par un article en 1995 son désaccord quant à la réforme de l'agence de renseignements. "Les militaires ne peuvent pas faire ce travail. Et des risques majeurs au niveau diplomatique et politique intérieur sont engendrés par l'usage de personnel militaire en uniforme dans des activités" telles que celles accomplies par les unités de la CIA. "Il est important de pouvoir maintenir une dénégation plausible. Utiliser des citoyens-soldats américains, peu capables ou entraînés à dissimuler leur nationalité, réduit abruptement notre aptitude à dissimuler notre implication."

Troupes clandestines

Aujourd'hui, avec le succès largement reconnu des activités paramilitaires de la CIA en Afghanistan, c'est l'inverse qui est proposé : libérer certains membres des opérations spéciales militaires pour leur permettre de travailler temporairement de manière clandestine au sein de la CIA. Les analystes déclarent qu'une telle décision aurait de nombreux avantages.La CIA a moins de problèmes à devoir se justifier vis-à-vis du Congrès que le Pentagone, selon John Pike, directeur du groupe GlobalSecurity.org basé à Washington. "Les capacités et les activités de la CIA sont conçues pour être niées. Elles sont employées dans des pays où le seul fait d'une présence militaire américaine serait dommageable", affirme-t-il. M. Heyman confirme : "C'est terriblement politique. Cela signifie que le Secrétaire à la Défense ou le Président peuvent se tenir devant le Congrès et déclarer ne pas avoir de formations militaires dans une région donnée. La CIA peut faire opérer dans l'isolement."

En plus de l'entraînement rigoureux et de la préparation psychologique reçus par tout le personnel des opérations spéciales, les membres de la Special Activities Division reçoivent un entraînement spécialisé au sein de la Defense Testing Activity de Harvey Point, près de Hertford dans le New Connecticut, et faisant partie du Pentagone. Dans son livre, intitulé "La Chute de la CIA : Les Mémoires d'un guerrier de l'ombre sur les fronts de l'islamisme", l'ancien agent de la CIA Bob Baer a décrit l'instruction à la démolition qu'il a reçue à Harvey Point en utilisant du plastic et d'autres types d'explosifs, durant 4 mois d'entraînement paramilitaire qui ont débuté peu après son recrutement en 1976.

John Pike souligne que l'histoire paramilitaire de la CIA date de la création de l'agence par le National Security Act de 1947, et est même antérieure, lorsque des unités de renseignements paramilitaires formaient la colonne vertébrale de l'OSS durant la Seconde guerre mondiale.Dans le livre "Frères d'armes" de Stephen E. Ambrose, le sergent Robert "Burr" Smith fait allusion à son service au sein de la CIA après avoir combattu avec la compagnie E, au sein de la 101e division aéroportée. Dans une lettre datant de 1979, il a affirmé que son expérience de la Seconde guerre mondiale "l'avait mené à une nouvelle carrière dans une agence du gouvernement, qui à son tour mena à 8 ans au Laos comme conseiller civil d'une large force irrégulière."

Même en Afghanistan, les relations de la CIA avec des forces irrégulières ont créé des problèmes. Dans la ville de Khost au sud-est, au mois de septembre, les chefs de deux milices rivales se sont plaints que quelqu'un des Etats-Unis achetait les deux parties pour gagner leur coopération dans la guerre contre Al-Qaïda et les Taliban. A la place, les milices ont utilisé l'argent pour acheter des armes, qu'elles ensuite employées pour s'affronter mutuellement. Le colonel King a nié toute implication des militaires américains avec de tels versements. Mais il a dit que la dénégation ne s'étendait pas nécessairement à "d'autres entités du gouvernement américain."

Des témoignages publiés ont également lié des entités gouvernementales US à des milices impliquées dans le commerce de l'opium en Afghanistan. Les contrebandiers de drogue peuvent souvent obtenir des informations concernant les achats d'armes et les activités de guérillas, a confirmé le colonel King. Mais il a souligné que les militaires américains avaient une politique stricte exigeant aucun arrangement avec des milices impliquées dans le trafic de drogue. Quant à savoir si cette politique s'étendait à la CIA, il a répondu qu'il "n'était pas leur porte-parole."

votre commentaire

votre commentaire

-

Plusieurs mythes concernant la Guerre du Golfe subsistent des années après son terme. L'un d'entre eux est que la guerre terrestre était une campagne high tech relativement simple ; un autre que la campagne aérienne avait détruit l'essentiel de l'armée irakienne ; et le troisième et plus important, que celle-ci n'a pas combattu, mais s'est simplement rendue à l'approche des forces coalisées. Cet article montre que l'armée irakienne, et particulièrement la Garde républicaine, s'est battue bravement mais stupidement face à la puissance irrésistible d'une armée américaine mieux équipée et mieux entraînée.

La Garde républicaine irakienne constituait durant la Guerre du Golfe la meilleure force de frappe du président Saddam Hussein, et l'un des piliers de son régime. A sa formation dans les années 70 comme une petite force destinée à défendre la capitale et le président, seuls des hommes originaires de la ville natale de Saddam Hussein, Tikrit, étaient susceptibles d'y entrer. Pendant la guerre Iran-Irak, le régime a ouvert la Garde aux étudiants de l'Irak tout entier. La plupart de ces recrues, qui avaient apprécié leur renvoi de l'université, n'ont jamais pris part à la défense épuisante du front iranien. Leur entraînement spécifiquement offensif et leur grande motivation étaient évidents dans la victoire décisive de la péninsule de Fao.

Le Haut commandement irakien a réentraîné, rééquipé et élargi la Garde républicaine, de sorte qu'en 1990 elle comptait 3 divisions blindées ou mécanisées et 5 divisions d'infanterie. Parmi les 3 premières figuraient la division mécanisée Tawakalna, qui a dû affronter tout le VIIe Corps US ; la division blindée Medina, qui a combattu la 1ère division blindée US dans l'après-midi du 27 février 1991, à l'ouest du champ pétrolifère d'Al-Ruqta ; et la division blindée Hammourabi, qui a accroché la 24e division mécanisée US à Al-Tawr al-Hammar, le 2 mars 1991, après le cessez-le-feu.

Une négligence criminelle

Les forces aériennes de la coalition ont commencé la guerre contre l'Irak le 17 janvier 1991. Utilisant chaque type d'appareil, du Jaguar français ou B-52 américain, elles ont soumis les cibles irakiennes à l'une des opérations aériennes les plus intenses depuis la Seconde guerre mondiale. A la date du 24 février, malgré les dommages infligés par la puissance aérienne à l'armée irakienne, Saddam Hussein n'avait pas ordonné à son armée de quitter le Koweït. La campagne de bombardement prit alors un caractère nouveau. En plus de poursuivre leurs raids en profondeur dans le territoire irakien, les pilotes coalisés commencèrent à fournir un appui aérien rapproché aux forces terrestres. Les avions d'attaque au sol A-10 Thunderbolt, les hélicoptères de combat de l'US Army et l'artillerie à longue portée se mirent également à pilonner les unités de l'armée irakienne au-delà de la portée des formations de front.Après six semaines de bombardements aériens, la guerre terrestre commença le 24 février 1991 par une attaque des forces de la coalition sur un front de 570 km. Cette coalition était divisée en deux commandements d'armée. A l'est, dans un secteur allant de la frontière koweïtienne occidentale à Koweït City, se trouvait le commandement des forces interarmées (Joint Forces Command, JFC) dirigé par le général et prince saoudien Khalid bin-Sultan. Cette armée comprenait trois corps d'armée, dont l'un composé essentiellement de Marines US, et les autres de soldats provenant d'Egypte, de Syrie, d'Arabie Saoudite et d'autres pays musulmans. A l'ouest, la IIIe Armée US du lieutenant-général John J. Yeosock était composé de deux corps d'armée, le XVIIIe et le VIIe. Ce dernier avait à sa tête le lieutenant-général Frederick M. Franks, qui comprenait la 1ère division blindée britannique, la 1ère division blindée US, la 3e division blindée, la 1ère division d'infanterie et le 2e régiment de cavalerie blindé. Durant cette phase de l'offensive terrestre, la 1ère division cavalerie formait la réserve opérative du général H. Norman Schwarzkopf, commandant en chef du Central Command.

Jusqu'à l'après-midi du 26 février, les forces coalisées avaient progressé au sud du Koweït et s'étaient arrêtées dans les faubourgs de la capitale. Plus à l'ouest, dans le désert entre Al-Salman et Al-Nasiriyya, le XVIIIe Corps US n'avait rencontré qu'une opposition mineure et se dirigeait vers la vallée de l'Euphrate. Au centre du front de l'attaque, le VIIe Corps US de Franks avait enfoncé les faibles défenses du VIIe Corps irakien et avait bifurqué du nord à l'est en prévision de la bataille culminante contre le Corps d'armée de la Garde républicaine (CAGR). Flanc-garde droite du VIIe Corps US, la 1ère division blindée britannique continuait à écraser le VIIe Corps irakien. Au centre, le 2e régiment de cavalerie US menait la 3e division blindée et la 1ère division d'infanterie directement sur la Garde républicaine. Sur le flanc gauche, la 1ère division blindée US avait capturé la vaste installation logistique d'Al-Busayya et avait poursuivi à l'est, presque en ligne avec la 3e division blindée.

La division mécanisée Tawakalna du CAGR était positionnée environ 40 km à l'ouest de la frontière koweïtienne, située exactement au centre du fuseau attribué au VIIe Corps US. La Tawakalna était probablement la meilleure division de l'armée irakienne. Elle avait brillamment combattu pendant la guerre contre l'Iran et constituait l'une des divisions de tête dans l'invasion du Koweït, en août 1990. Ses deux brigades mécanisées et sa brigade blindée étaient équipées avec les systèmes les plus performants des forces irakiennes, et comprenaient 220 chars de combat T-72 et 278 véhicules de combat d'infanterie. Le 25 février, elle avait fait mouvement pour prendre une position d'arrêt à l'ouest du pipeline de l'Iraq Petroleum Saudi Arabia (IPSA), à quelque 130 km de Koweït City. Malgré la campagne aérienne, l'essentiel de la division était en position et prête au combat lorsque le VIIe Corps entra en contact, le 26 février 1991.

Ni le gouvernement irakien, ni le gouvernement américain n'ont rendu public le nom du commandant de la division Tawakalna. Il est très probablement tombé à la tête de ses troupes, dans l'effort futile de barrer la poussée irrésistible à travers ses positions. Les rapports d'observation américains, les rapports de situation et l'analyse des équipements irakiens détruits permettent d'examiner les différentes phases de la bataille, qui consistait en plusieurs actions distinctes mais liées : les attaques de l'avant-terrain de la Tawakalna, de son secteur de combat principal, de chacun de ses flancs, ainsi que de son secteur arrière. Le choc et la surprise de cette attaque massive dans plusieurs directions ont fait que la division Tawakalna n'avait d'autre choix que se rendre ou combattre et mourir sur place – et elle a choisi la deuxième option.

La bataille de l'avant-terrain

Le premier contact entre les éléments de la Tawakalna et les forces coalisées eut lieu dans l'avant-terrain de la division, qui était large d'environ 10 km et dans lequel une force de sécurité devait être capable de surveiller, fractionner et ralentir les formations de tête adverses. C'est dans ce secteur que le commandant du Corps de la Garde républicaine avait essayé de déployer au moins deux brigades de 12e division blindée irakienne dans la nuit du 24 février 1991, pour faire office de force de couverture. Mais aucune de ces deux brigades ne parvint à prendre position, parce qu'elles furent écharpées par le 2e régiment de cavalerie US et la 3e division blindée.Pour découvrir ce qu'il se passait, le commandant de la Tawakalna envoya son bataillon de reconnaissance à la rencontre de l'ennemi. Les rapports initiaux, que le commandant irakien avait reçus de différentes sources, indiquaient que les forces en approche appartenaient à la 6e division blindée légère française. Dans la matinée du 26 février, toutefois, le commandant de la Tawalkana avait reçu suffisamment d'informations pour savoir qu'il n'affronterait pas les Français. Le service de renseignement irakien avait correctement localisé la division Daguet à l'ouest du fuseau d'attaque. Depuis la réception de ce rapport, toutefois, celle-ci avait franchi 75 kilomètres supplémentaires à l'ouest et assurait le flanc gauche de la Coalition.

Durant la nuit, le commandant de la Tawakalna avait engagé un bataillon renforcé dans son avant-terrain. Organisée en points d'appui de compagnie et de section, cette formation devait fractionner l'attaque américaine, la ralentir et informer le commandant de division quant à la nature de l'avance ennemie. Ces forces furent néanmoins incapable de stopper celle-ci. Pendant toute la journée, la 3e division blindée et le 2e régiment de cavalerie blindée détruisirent ces postes avancés. Du côté américain, la 3e blindée avait 316 chars de combat Abrams, 285 véhicules de combat d'infanterie Bradley et plus de 17'000 soldats, alors que le régiment de cavalerie avait engagé environ 39 VCI et probablement 10 chars. Du côté irakien se trouvaient également les restes d'un bataillon de chars de la 12e division blindée, avec peut-être 20 chars. Le nombre total de soldats irakiens impliqués dans l'engagement devait s'élever à environ 2000.

Derrière ses éléments de sécurité, le commandant de la Tawakalna avait déployé ses trois brigades lourdes au-delà de la route du pipeline IPSA, qui constituait l'une des principales voie de ravitaillement dans le théâtre d'opérations koweïtien. Sur le flanc gauche, il engagea la 18e brigade mécanisée ; au sud de celle-ci, et devant un important dépôt logistique situé au bord de la route du pipeline, soit 20 km au nord de la frontière avec l'Arabie Saoudite, se trouvaient les éléments résiduels de la 37e brigade blindée appartenant à la 12e blindée. Le centre du dispositif de la Tawakalna était tenu par la 9e brigade blindée renforcée par des restes de la 50e brigade blindée, qui comme la 37e avait été en partie décimée dès le début des combats. Le flanc droit de la division était défendu par la 29e brigade mécanisée, qui n'avait aucune unité externe pour protéger ses propres flancs. De la sorte, les forces américaines étaient libre de l'attaquer à partir du nord sans crainte d'affronter des unités irakiennes préparées à mener une défense solide.

La bataille de 73 Easting

La bataille majeure commença dans le flanc gauche de la Tawakalna, face à la 18e brigade mécanisée. Le 26 février 1991 à 1530, le 2e escadron du 2e régiment de cavalerie US arriva à proximité du secteur de combat principal de la Tawakalna et détruisit 3 chars T-72. Quelques instants plus tard, il heurta de front un point d'appui bataillonnaire de la 18e mécanisée irakienne. Ces points d'appui se composaient de véhicules enterrés, de soldats en position, de barbelés, de panneaux de mines et de zones de feu préparées. Dans la plupart des cas, les unités irakiennes occupaient de bons emplacements, mais n'avaient pas aménagé leurs positions autant que nécessaire. Dans ce qui appelé plus tard la bataille de 73 Easting, le 2e escadron mena l'assaut. Ce fut une bataille courte et violente : les véhicules irakiens explosaient sous l'impact des obus de 120 mm, alors des sections d'exploration US suivant les chars M1 protégeaient ceux-ci contre l'infanterie irakienne. Lorsque le 2e escadron parvint à l'arrière du point d'appui, les Irakiens déclenchèrent une contre-attaque courageuse mais inefficace. En 23 minutes, une compagnie de l'escadron US détruisit à elle seule la moitié du bataillon irakien.

Le 3e escadron du régiment progressait au sud du 2e et attaqua le secteur sud du même point d'appui peu après 1530. Les Irakiens lancèrent à 1645 une contre-attaque contre le 3e escadron avec une compagnie de chars T-72. Ces derniers ouvrirent le feu à 2500 mètres de distance sur les Bradleys de cavalerie, mais la portée était trop élevée et leurs obus frappèrent le sol juste devant leurs cibles. Les Irakiens ne purent envoyer beaucoup de salves supplémentaires, car les M1 bondirent en avant et détruisirent à environ 2100 mètres la plupart des T-72.

L'attaque américaine devait avoir surpris le bataillon irakien, car les équipages étaient hors de leurs chars et de leurs VCI en raison du danger d'attaque aérienne. En principe, le commandant de division devait alors savoir qu'il était sur le point d'être attaqué par une force supérieure, par l'intermédiaire de ses formations de sécurité et, on pourrait l'espérer, par le Haut commandement irakien ou le quartier-général du CAGR. L'information ne fut toutefois pas transmise aux échelons inférieurs, et notamment aux équipages de véhicules blindés, puisque personne ne donna l'ordre à ce bataillon de se préparer à un combat imminent. Au mieux, la vitesse de l'offensive américaine était plus rapide que le processus de décision de la division Tawakalna ; au pire, aucun membre des états-majors irakiens ne pensa à dire aux unités de front de se préparer.Les formations de cavalerie US attaquèrent si violemment que les Irakiens n'eurent jamais le temps de retourner dans leurs véhicules. Par ailleurs, le bataillon irakien n'avait pas préparé ses positions de manière optimale : les obstacles étaient de toute évidence incomplets, et seule une partie des mines avait été disposée. Basées sur les expérience de la guerre avec l'Iran, les positions défensives irakiennes avaient une grande quantité de mines, de fil barbelé et d'autres obstacles pour stopper l'attaquant. Ils enterraient profondément leurs véhicules, en ne laissant que les tourelles émerger pour localiser et engager des cibles. Malheureusement pour elle, la division Tawakalna ne fut pas capable d'établir entièrement son dispositif. Les raisons peuvent avoir été le manque de temps, l'effet des avions coalisés survolant le secteur, ou encore le manque de matériel comme les mines et le fil barbelé.

Les ordres du lieutenant-général Franks au colonel Don Holder, le commandant du 2e régiment de cavalerie blindée, étaient d'éviter un engagement décisif. Les hommes de Holder avaient détruit avec succès un point d'appui bataillon, mais au moins 6 ou 7 bataillons supplémentaires attendaient le régiment, qui n'avait pas les moyens de percer les défenses de la Tawakalna. Holder ordonna par conséquent à ses escadrons de tenir leurs positions actuelles et de se préparer à laisser passer la 1ère division d'infanterie, qui avait progressé derrière le régiment.

La défense fougueuse de la division Tawakalna a néanmoins démontré que la Garde républicaine n'a pas entamé le combat déjà défaite. Elle n'a pas fui, et s'est battue avec un courage extrême. Les rapports de combat américains ont souligné la bravoure des défenseurs. Cette division avait un bon équipement, mais elle ne savait pas comment l'employer pleinement. Par exemple, ses hommes ignoraient la manière d'engager leurs moyens pour renforcer la sûreté, permettant au 2e de cavalerie US d'établir le contact avec eux sans être détecté. De même, les soldats irakiens étaient régulièrement incapables de toucher les cibles qu'ils visaient avec leurs chars et leurs missiles guidés antichars. La division Tawakalna n'a que rarement utilisé efficacement son artillerie ou sa DCA.

Mais elle fut surtout et simplement submergée : c'est l'application la doctrine Airland Battle de l'US Army, exécutée par des soldats entraînés, équipés et motivés de manière optimale, qui a vaincu les forces irakiennes. A l'aube du 27 février 1991, la division d'infanterie mécanisée Tawakalna avait cessé d'exister. Avec sa destruction, le lieutenant-général Franks pouvait concentrer la puissance du VIIe Corps sur les autres divisions lourdes de la Garde républicaine. Bien que la division Medina ait combattu la 1ère division blindée US, le Haut commandement irakien ordonna à la division Hammourabi de faire mouvement au nord, en franchissant l'Euphrate, pour s'éloigner de l'offensive américaine à l'ouest. La résistance de la division Tawakalna donna au reste de l'armée irakienne le temps nécessaire pour retirer la plupart de ses forces mécanisées jusqu'à Bassorah.

votre commentaire

votre commentaire